서귀포 유일한 레코드 가게 '예음사'

카세트테이프에 흘러나오던 노래로 삶을 위로받던 시절이 있었다. 길을 걷다가 라디오에서 아는 노래가 흘러나오면 잠시 걸음을 멈추고 달콤한 상상에 젖어보기도 했다. 80년대 그 갑갑하고 암울했던 시대도 조용필과 송골매, 이문세, 들국화, 동물원이 있어서 그나마 숨을 쉴 수 있었다.

그리고 30여년, 세상은 참으로 빠르게 변했다. 조용필 1집 100만장, 김건모 280만장이라는 경이로운 기록들은 이제 전설로만 남았다. 전 세계를 뒤흔들었던 싸이의 강남스타일 국내 음반 판매량도 10만장을 넘지 못했다.

음악을 MP3나 휴대폰을 이용해 듣는 시대, 게다가 인터넷에 불법 음원들이 범람한다. 음반을 사는 소비자들은 거의 없고 음반 시장은 사양길에 접어든 지 오랬다. 음반을 판매하던 레코드가게들은 대부분 자취를 감췄다.

그 와중에도 오래된 레코드 가게가 서귀포에 남았다. 서귀포 구 시외버스터미널 인근에 자리 잡은 ‘예음사’. 입구에서부터 한눈에도 세월의 흔적을 느낄 수 있다.

가게를 운영하는 이근배(64)씨는 91년 이 자리에 문을 연 후 27년 동안 계속 문을 열었다고 한다. 도중에 가게 운영이 어려워지자 다른 일을 겸하기도 했는데 환갑을 넘기고 체력이 달려 다시 레코드가게 일만 하고 있다.

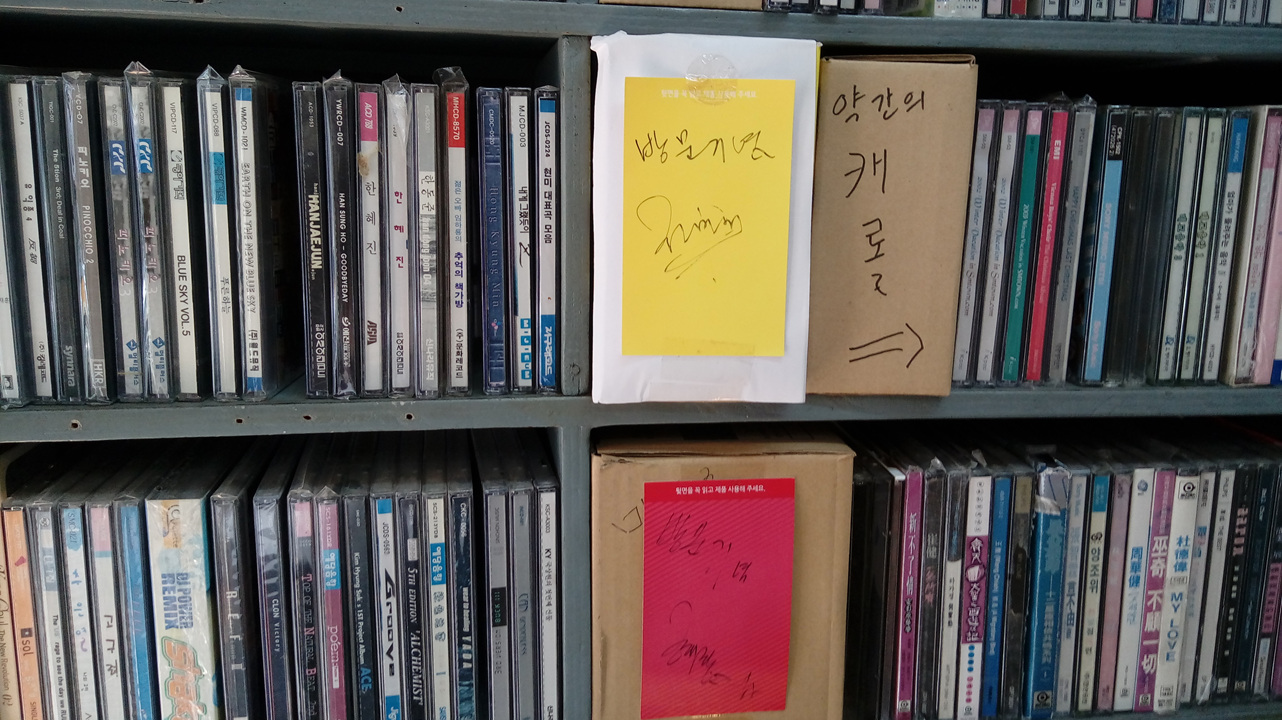

가게에는 예전에 발매된 LP판과 카세트테이프, CD 등이 진열됐다. 소위 7080가요 CD 한 장을 사려고 했는데, 이근배씨는 “들을 만 한 게 없을 거”라고 했다. 도중에 새로운 음반들을 주문하지 않아서 오래된 것들만 남았는데, 그나마 유명한 것들은 손님들이 다 사가고 없다고 했다.

이 씨는 “지금 젊은 사람들이 음반을 구매하지 않고 음원을 구매하기 때문에 레코드가게는 설 길이 없어졌다”며 “제주시에 한 군데, 서귀포에 한 군데 남은 게 마지막”이라고 했다. 그리고 “그나마 노인들이 가끔 트로트 음반을 사러 오기는 하는데, 이젠 노인들도 까다로워 취향에 정확히 맞지 않으면 구입을 하지 않는다”고 했다.

음반시장이 거의 사향의 길을 들어섰고 가수들은 음원수입으로 돈을 벌기 때문에 음반을 내는 일은 거의 없어졌다.

이 씨는 “음반이 나와도 레코드 가게들은 팔리지 않을까봐 음반을 주문해서 진열하기가 부담스럽다”며 “만약 필요한 음반을 구해달라는 고객이 있으면 그때 주문하는 정도”라고 했다.

그래도 가끔 관광객들이 찾아와 고가에 LP판을 구입하고도 기뻐하는 경우가 있다. 현재 진열하고 있는 LP판들은 다 생산이 중단된 것들인데, 음반 마니아들이 우연히 방문했다가 좋아하는 가수의 LP판을 보고 보물을 찾은 것처럼 좋아하는 일도 가끔 벌어진다.

가게 문을 나오면서 영화 주제곡을 담은 음반이라도 한 장 주라고 했더니, “가격이 꽤 비쌀겁니다”하며 한 장을 권했다.

승용차 CD플레이어에 놓고 들었는데, 영화 'Evita'의 주제곡 ‘돈 크라이 포미 알르헨티나’(Don't cry for me Argentina)가 울려나온다. 이건 정말 ‘득템’이다.

사양길로 들어선 레코드가게를 30년 가까이 붙들고 있는 비결이 얼굴만보고도 취향을 정확히 저격하는 능력에 있었나보다.