[오승직의 음악칼럼 52]

(전편에서 이어) 그러면 지휘자는 어떻게 생겨났을까? 중세 시대에는 ‘카이로노미나’라는 단순히 손으로 선율을 가르키는 사람이 있었다. 그러다 바로크 시대에 이르러 통주저음을 연주하는 쳄발로 연주자가 연주하면서 지휘자의 역할을 겸임했다. 이것이 가능했던 것은 그때까지의 연주곡들은 그리 크지 않은 소규모 곡들이었기 때문이다.

지휘자에 대한 또 다른 기록을 보면 초기 지휘자는 막대기로 바닥을 쿵쿵 치며 박자를 저었다고 한다. 그런데 이것은 서정적이거나 부드러운 곡을 연주할 때는 음악의 흐름에 방해를 초래하였다고 한다. 그리고 너무 심하게 치다 보니 지휘자의 발등을 찍는 일도 있었고, 믿거나 말거나 ‘장 바티스트 륄리’라는 사람은 이 상처로 사망했다고도 한다.

이처럼 의외로 지휘의 역사는 길지만, 전문적인 지휘자가 등장하게 된 것은 19세기 들어 관현악법이 발달하고 악보가 복잡하게 되면서부터이다. 그리고 지휘대에서 처음으로 지휘한 최초의 인물은 ‘라이햐르트’(1752-1814)로 알려졌다. 처음 지휘봉을 잡고 지휘를 한 인물은 ‘베버’(1786-1826)였으며 ‘멘델스죤’(1809-1847)은 1835년부터 독일 라이프치히에서 게반트슛츠 관현악단을 지휘했다고 전해진다. 그 이후 우리가 친숙하게 알고 있는 ‘로베르토 슈만’(1810-1856), ‘리하르트 바그너’(1813-1883) 등이 지휘자로서 명성을 날렸다.

또한, 지휘가 근대적인 전업 지휘자로서 작곡가로부터 완전히 분리된 것은 ‘한스 폰 뵐로’(1895-1957)부터이다. 사실 ‘한스 폰 뵐로’가 전업 지휘자가 된 데는 그만한 비하인드 스토리가 있다. 그것은 ‘한스 폰 뷜로’는 작곡을 하지 못했기 때문이다. 그래서 어쩔 수 없이 지휘만 할 수밖에 없었다. 어쨌든 본격적인 전업 지휘자의 시작을 알린 것은 맞는 것 같지만 뭔가 찜찜하긴 하다.

그러면 현재의 직업으로 전업 지휘자들은 어떻게 만들어질까? 필자도 마찬가지이지만 보통 자기의 주 전공이 있다. 우리나라 대표 지휘자인 ‘정명훈’은 피아노, 카리스마의 표상 ‘아르투르 토스카니니’는 첼로 등 자신의 주 전공 이후에 그 음악의 깊이가 더해져 지휘를 시작하는 경우가 많다.

또한, 최근 대학에는 지휘 전공 커리큘럼이 오케스트라 지휘, 합창 지휘로 세분되어 있다. 지휘자의 꿈을 키우는 학생 중 일부는 위와는 다르게 처음부터 지휘의 길로 들어서는 일도 있다. 이런 경우 대개 한 명이 지휘자가 무대에 정식 데뷔하기 위해서는 보통 최소 6년에서 10년 이상의 수련 과정을 거친다.

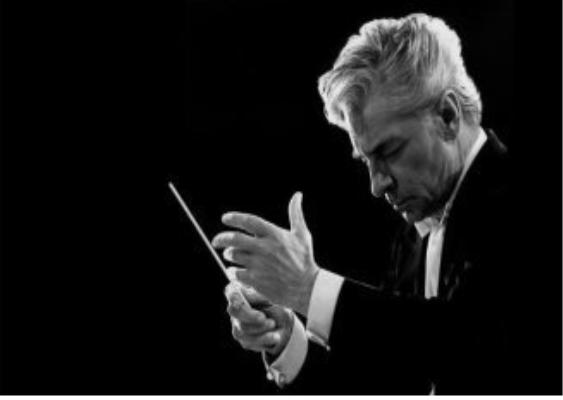

오케스트라 지휘자는 수많은 종류의 악기들이 조화를 이루도록 이끌어야 한다. 그러기 위해서는 그 많은 악기를 일일이 다루지는 못해도 연주법 등 그 원리는 알아야 하기에 많은 공부가 필요하다. 합창 지휘자는 지난 칼럼에서도 말했지만 서로 다른 소리를 하나의 소리로 블렌딩하는 능력이 필요하다. 모든 분야의 연주자들과 마찬가지로 지휘자 또한 끊임없이 바통 테크닉 연습과 악곡을 분석하고 연구해야 한다. 교향곡이나 오라토리오 같은 거대한 곡을 연주하기 위해 지휘자는 끊임없이 연습해야 한다. 그래서 지휘자는 연주자인 것이다.

오승직 지휘자/ 음악칼럼니스트